カテゴリー: その他

高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)について

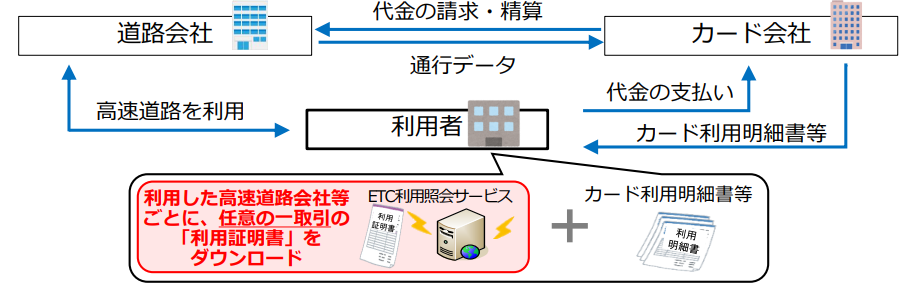

クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、通常、売手の交付する書類ではなく、取引内容等の記載もないため、一般的に、インボイスには該当しません。

そのため、ETCクレジットカードを使用した高速道路利用に関しては、すべての取引について、ETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」を保存する必要があります。

しかし、高速道路の利用頻度が高く「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限り、取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む。)と利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができます。

※「利用証明書」については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等がインボイス発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日 以後、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。

酒税額の改定(ビール好きの方には朗報です)

こんにちは。

酒税法の改定により、2023年10月から、酒類それぞれにかかる酒税額が改定されました。これにより、今後の酒類の販売形態が変化していく事が予想されます。

今回は、各酒種別に改定額を確認していきます。

<ビール系(350mlあたり>

aaaaaaaaaa改定前 改定後

ビール 70円 63.35円(-6.65円)

発泡酒 47円 47円(±0円)

新ジャンル 38円 47円(+9円)

<チューハイ類(350mlあたり)>

aaaaaaaaaa改定前 改定後

チューハイ 28円 28円(±0円)

<清酒・果実酒(1kgあたり)>

aaaaaaaaaaaaaaaaaa改定前 改定後

清酒(日本酒等) 11万円 10万円(-1万円)

果実酒(ワイン等) 9万円 10万円(+1万円)

チューハイの酒税額は従前どおりですが、

ビールの酒税額が下がり、新ジャンルの酒税額が上がっていることから、

ビール系飲料の価格格差が狭まったと言えます。

また、清酒と果実酒に関しましては、価格格差が0となりました。

なお、こちらの改定は2026年の10月にもう一度行われる予定で、

ビール系の酒税額は一律54.25円、チューハイ系の酒税額は35円になるとの事です(清酒・果実酒は据え置き)。

ビール好きの方にとっては、2026年が待ち遠しいですね。。。

年金の受給開始は60歳から?65歳から?

こんにちは。

夏が近づき気温も上がってきましたね。

さて、今回は年金の受け取り開始の時期について簡単にお話しいたします。

年金は60歳から受け取れる?65歳から?退職するころには受け取れるもの・・・と思われているかもしれません。

複数種類ある年金のうち、多くのかたが受給される老齢基礎年金と老齢厚生年金では、

65歳からの受け取りを基本として、60歳から受け取る『繰上げ受給』や66歳から75歳※までの間に受け取りはじめる『繰下げ受給』を選択することができます。

※一部繰下げの上限年齢が70歳までのかたもいらっしゃいます。

個人の選択により、早いかたは60歳から、遅い方は75歳から年金を受給することができます。

60歳から受け取る『繰上げ受給』は、繰上げた期間に応じて年金額が減額されます。

66歳から受け取る『繰下げ受給』は、繰下げた期間に応じて年金額が増額されます。

早期に受取を始められるけれども減額された金額か、受取を始める時期は遅くなるけれども増額された金額か、どちらの選択がよいかは人それぞれ異なりますのでご自身に合ったご選択をしていただければと思います。

参考:日本年金機構HP

最新の記事

- 神楽坂ランチ②③

- 神楽坂ランチ②②

- 相続税の申告が必要な人とは

- 神楽坂ランチ②①

- 神楽坂ランチ⑳

- 神楽坂ランチ⑲

- 神楽坂ランチ⑱

- 相続登記が義務化されました 令和6年4月1日制度開始です

- 神楽坂ランチ⑰

- 不課税・非課税・免税 何が違うの?

- 神楽坂ランチ⑯

- 神楽坂ランチ⑮

- 神楽坂ランチ⑭

- 高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)について

- 神楽坂ランチ⑬

- 中小M&Aガイドライン(第2版)遵守宣言

- <お知らせ>M&A支援機関登録制度の登録支援機関です。

- 酒税額の改定(ビール好きの方には朗報です)

- 神楽坂ランチ⑫

- ふるさと納税の改正(10月~)

- 登録番号がわからない時点での対応について

- 神楽坂ランチ⑪

- 神楽坂ランチ⑩

- 年金の受給開始は60歳から?65歳から?

- 神楽坂ランチ⑨

- 神楽坂ランチ⑧

- 2023年4月から「雇用保険料率」が引き上げされます

- 償却資産税の落とし穴!

- 神楽坂ランチ⑦

- 神楽坂ランチ⑥

- 【確定申告】ふるさと納税・医療費控除

- 神楽坂ランチ⑤

- ふるさと納税ワンストップ特例制度

- 神楽坂ランチ④

- 神楽坂ランチ③

- 神楽坂ランチ②

- インボイス制度開始後、身近な変化

- 神楽坂ランチ①

- 試験

- <お知らせ>M&A支援機関登録制度の登録支援機関です。

- 電子取引の紙出力保存の廃止②

- 電子取引の紙出力保存の廃止

- お菓子なのに10% Σ(゚Д゚)

- 勉強と実務のギャップ

- 厚生年金保険料の等級上限が改定されました

- 東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

- 10月の最低賃金改定につきまして

- 細かすぎる!?世界の軽減税率

- 中途採用・休職者の社会保険料負担に関する注意点

- 仮想通貨の課税方法について

- 医療費控除に特例が設けられます(セルフメディケーション税制)

- 配偶者控除・配偶者特別控除の改定が、来年から適用されます!

- 厚生年金保険料が値上がりしました。…が!

- 税理士試験リベンジ!

- 夏は1番出生率が高い季節!(出産手当金について)

- 算定基礎届の作成・提出の時期ですね!②

- 算定基礎届の作成・提出の時期ですね!①

- 6月1日から郵便料金が変更されます!

- 春は○○○の季節❀

- 日本の税率は高い?低い?

- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

- 給与支払報告書&償却資産申告書について

- 税理士試験、結果発表!

- 平成28年分年末調整の主なポイント

- 季節感の演出を!

- 相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)記載の取扱い変更

- いい香りです

- 平成28年10月から加入対象が広がります☆

- 税理士試験、受験してきました!

- ★提灯★

- 世界のユニークな税金

- 労働保険の年度更新

- 「お薬手帳」を持参しましょう!

- 住民税額の改定

- 消費税の軽減税率制度

- お花見されましたか?

- 癒されております☆

- マイナンバー☆扶養控除等申告書関係

- マイナンバー、本人へ交付する源泉徴収票等へ個人番号の記載必要なし!

- マイナンバー制度スタート!!

- 納期の特例

- 退職時期で異なる住民税の徴収方法

- 内縁の妻を扶養に入れることはできるの?

- 住宅エコポイントが復活

- 確定申告後の注意点☆

カテゴリー

月別

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 1 )

- 2024年8月 ( 1 )

- 2024年6月 ( 1 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年4月 ( 2 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年2月 ( 2 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 2 )

- 2023年11月 ( 4 )

- 2023年9月 ( 2 )

- 2023年8月 ( 2 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 1 )

- 2023年4月 ( 2 )

- 2023年3月 ( 2 )

- 2023年2月 ( 2 )

- 2023年1月 ( 2 )

- 2022年12月 ( 1 )

- 2022年11月 ( 1 )

- 2022年9月 ( 1 )

- 2022年8月 ( 1 )

- 2022年7月 ( 1 )

- 2021年12月 ( 2 )

- 2021年11月 ( 1 )

- 2021年10月 ( 1 )

- 2021年9月 ( 2 )

- 2020年10月 ( 1 )

- 2020年9月 ( 1 )

- 2019年9月 ( 1 )

- 2018年10月 ( 1 )

- 2018年5月 ( 1 )

- 2018年4月 ( 1 )

- 2018年2月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2017年9月 ( 1 )

- 2017年8月 ( 1 )

- 2017年6月 ( 2 )

- 2017年5月 ( 1 )

- 2017年4月 ( 1 )

- 2017年3月 ( 1 )

- 2017年2月 ( 1 )

- 2017年1月 ( 1 )

- 2016年12月 ( 2 )

- 2016年11月 ( 1 )

- 2016年10月 ( 2 )

- 2016年9月 ( 1 )

- 2016年8月 ( 1 )

- 2016年7月 ( 2 )

- 2016年6月 ( 2 )

- 2016年5月 ( 2 )

- 2016年4月 ( 1 )

- 2015年12月 ( 1 )

- 2015年11月 ( 1 )

- 2015年10月 ( 2 )

- 2015年6月 ( 1 )

- 2015年5月 ( 1 )

- 2015年4月 ( 1 )

- 2015年3月 ( 2 )